Wiki ACAM

L’histoire de l’Aéroclub

Aix-Marseille

De l’Aéro Club de Provence à l’Aéro Club Aix-Marseille : une longue histoire

Cet article a pour ambition de rappeler, faire connaître et conserver la mémoire du développement de l’aviation de tourisme dans la région marseillaise et aixoise à travers l’histoire de l’Aéro Club de Provence (ACP), et celle de l’actuel Aéro Club d’Aix Marseille (ACAM). Les histoires de ces deux grands Aéroclubs sont liées après la seconde guerre mondiale.

Les sources disponibles sont limitées, mais l’exploration des archives, des journaux et des études portant sur cette période, permet de retracer l’évolution de l’aéroclub.

La principale, concernant l’histoire de l’Aéro Club de Provence (ACP) de sa création jusqu’en 1936, est une thèse de doctorat de 3ème cycle soutenue à l’Université de Provence le 29 janvier 1981 par Monsieur Pierre Moutin : « L’Aviation civile et commerciale à Marseille 1910-1934 ». L’histoire de l’ACP y est exposée de façon précise et détaillée, en s’appuyant en partie sur le témoignage de quelques uns des acteurs importants de cette histoire avec qui l’auteur s’était entretenu et dont il avait pu consulter les archives personnelles. Des exemplaires de cette thèse sont conservés dans les archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence (CCIMP), aux Archives Départementales des Bouches du Rhône et à l’Université de Provence (AMU) .

Les revues « L’Azur » 1924-1936 de l’Aero Club de Provence et « Voler faire voler » 1949-1955 de l’Aero Club de Marseille, également conservées dans les archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence sont une autre source importante.

Divers documents et photos , sont issues des archives de l’Aéro Club Aix Marseille (ACAM)

La date de création de l’Aéro Club de Provence (ACP), structure initiale qui fusionnera plus tard avec l’Aéroclub de Marseille puis Aix Marseille (ACAM) peut-être celle de la date de déclaration : Le 14 octobre 1908.

«Date de déclaration: 14 octobre 1908. Titre et objet : Aéro-Club-de-Provence. Encouragement à la navigation aérienne. Siège social : 28, cours Lieutaud, Marseille (B-d-R)» Cette annonce marque une nouvelle étape dans le développement des activités aéronautiques dans la région

Il fut créé à l’initiative de Paul Barlatier, directeur du journal maritime «Le Sémaphore» qui en sera le président jusqu’en 1919.

L’ACP fut affilié à l’Aéro-Club de France en 1910. Parmi ses membres, des civils passionnés par l’aviation naissante, figure Henri Fabre, qui fit voler le premier hydravion au-dessus de l’étang de Berre le 28 mars 1910. Il en sera le président de 1920 à 1922.

L’ACP participa à l’organisation de plusieurs «Semaine de l’Aviation» sur l’Aérodrome de la Crau à Miramas et au Parc Borely à Marseille en 1910 et 1911, qui rassemblèrent des centaines de milliers de spectateurs !.

A partir de 1919, le club change profondément. Ce sont des aviateurs – pilotes et mécaniciens – ayant combattu pendant la guerre qui se réunissent au sein du club. L’un d’eux, Marc Ambrogi, titulaire de 14 victoires, en deviendra le président en 1923 et le restera jusqu’en 1939. Il compte également parmi ses membres, Jean Fraissinet, futur armateur, patron de presse et député de Marseille.

Curieusement ils volent peu. Le club n’a pas d’avion et ils font de temps en temps un vol sur les appareils du centre d’entraînement des pilotes civils de la société Morane à Marignane, essentiellement pour satisfaire aux obligations de leur carrière d’officier ou de sous-officier de réserve.

Vers la fin des années 1920, l’aviation de tourisme se développe en France, des clubs sont créés et s’affilient à la toute nouvelle Fédération Nationale Aéronautique , fondée en 1929.

A Marseille, quelques civils, emmenés par le Docteur Louis Gleize-Rambal décident à leur tour de voler.

Ils s’adressent naturellement à l’Aero Club de Provence. Mais celui-ci refuse de les accueillir, certains de ses dirigeants sont fermement opposés à la création d’une école de pilotage, et sont plus préoccupés par un projet de création d’un aérodrome sur la plage du Prado !

Devant ce refus Gleize-Rambal et 4 autres personnes créent le Club Provençal de Tourisme Aérien (CPTA.) qui s’installe à Marignane à la fin de 1930 . En 1949, Gleize -Rambal, rappellera cette création dans la revue de l’Aéro Club de Marseille dont il est alors président : » En 1930, un seul avion dans le ciel lumineux de notre Provence, celui de Robert David. Mais il groupe autour de lui cinq croyants, et ce fut le Club Provençal de Tourisme Aérien, avec la première école de pilotage sans profit… ».

Sa devise est claire: « Voler, faire voler. ».

Chacun apporte 4 000 francs pour acheter un avion, un Hanriot HD14 équipé d’un moteur Clerget.

Le succès est immédiat et une vingtaine de pilotes seront brevetés dès la première année. Cependant le Hanriot est rapidement détruit au cours d’un atterrissage et le club se tourne vers le Conseil Général dont il obtient une subvention de 100.000 francs sur 3 ans !

En 1931, le CPTA n’achète pas moins de 4 avions:

- 1 Morane 315 à moteur Clerget de 130cv,

- 2 Potez 36 à moteur Salmson de 95cv,

- 1 Caudron «Luciole» à moteur Salmson de 95 cv.

Face à cette réussite, l’ACP réagit et, malgré certaines réticences, créée, en juillet 1931, l’Association Coopérative de Pilotage de L’Aéro Club de Provence (2 fois les initiales ACP d’où le sigle ACP 2) et achète un premier avion, un Potez 36.

Dès lors, malgré une ou deux tentatives vite avortées de rapprochement, la rivalité entre les deux clubs sera très forte jusqu’en 1935, suscitant sans fin de vives polémiques par articles de presse interposés.

L’ACP2 avait le soutien du directeur du quotidien «Le Petit Marseillais», Gustave Bourrageas, qui offrit au club un Caudron «Phalène» en 1933 et, en remplacement après sa destruction en 1935, un Caudron «Luciole» !

Le CPTA pouvait, à un moindre niveau, compter sur l’appui d’autres journaux et notamment du «Radical» de Marseille.

Durant ces années, en dépit – ou à cause – de cette rivalité, les deux clubs mènent une action dynamique qui se traduit par un accroissement du nombre d’adhérents et des heures de vol. L’ACP2 passera ainsi de 53 membres et 680 heures de vol en 1933 à 72 membres et 975 heures en 1935, tandis que le CPTA s’enorgueillit en mars 1933 et depuis sa création de «1 500 heures de vol effectuées sans accident, 40 brevets obtenus, de nombreux voyages bouclés »

Cependant la philosophie des deux clubs est assez différente.

Fidèle à sa devise « Voler, faire voler. », le CPTA privilégie plutôt l’école de pilotage et le vol tranquille en sécurité sans rechercher l’exploit.

«On va à Marignane en famille. Les femmes et les enfants volent. Les voyages s’accomplissent. Deux équipages ont bouclé le Tour de France en 1932. On se sert de l’avion comme d’une voiture. Voilà ce qu’il fallait démontrer.» écrit le président Louis Gleize-Rambal et le bilan cité ci-dessus est «la preuve de l’efficacité des méthodes employées ».

L’ACP2, avec le soutien du «Petit Marseillais», et à grand renfort de publicité, n’hésite pas à se lancer dans des opérations plus spectaculaires.

Son grand succès sera la création et l’organisation du Tour du Sud-Est Aérien de 1933 à 1938.

La première édition en juin 1933 verra la participation de 17 appareils de 6 clubs différents.

La seconde en mai 1934 aura un succès encore plus important avec 20 avions venant de 11 aéroclubs et la participation d’une aviatrice célèbre. Maryse Bastié en personne qui va enflammer la foule et plus encore le journaliste du «Petit Marseillais» :

«Mais un petit avion va se poser : c’est le Potez de mademoiselle Maryse Bastié Les hauts parleurs l’annoncent à la foule. Les personnalités s’empressent sur l’aire où elle va atterrir. Elue, pendant le voyage, reine du 2ème Tour, la charmante aviatrice, dont le moteur vient de s’arrêter, ouvre la portière de son appareil, et répond aussitôt aux compliments qu’on vient lui adresser. L’intérieur de son avion est un véritable boudoir. Des fleurs partout. Et le sourire de Maryse Bastié !

Un poème ! « La courageuse aviatrice, détentrice de tant de records, a vite fait de faire un brin de toilette, car la coquetterie féminine ne perd jamais ses droits. Glace, houppette, poudre de riz ! Mais tout cela très vite. Et voilà Maryse Bastié se perdant dans la foule, toute simple et jolie dans sa robe d’été. »

La troisième en 1935 confirma la réussite des précédents avec 28 avions et la présence du ministre de l’Air, le Général DENAIN, qui assista à l’arrivée à Marignane et remis les récompenses. Le sixième et dernier Tour du Sud-Est aura lieu en 1938.

Mais à la fin de 1935 la situation allait changer radicalement.

Depuis 1934 tout le fonctionnement du CPTA reposait sur un seul homme, Henri Chapelet, à la fois moniteur de pilotage et gestionnaire.

Hélas , le 13 septembre 1935, il se tuait avec un «Pou du Ciel» construit par 2 membres du CPTA, dont il venait d’achever les essais et qu’il convoyait de Salon à Marignane pour être exposé à la foire de Marseille. Ce drame, durement ressenti, précipita la fin du club.

Des contacts avaient déjà été renoués avec l’ACP et la fusion des 2 clubs était réalisée dès la fin octobre. Le docteur Gleize-Rambal, promoteur de l’aviation de tourisme en Provence, se retirait.

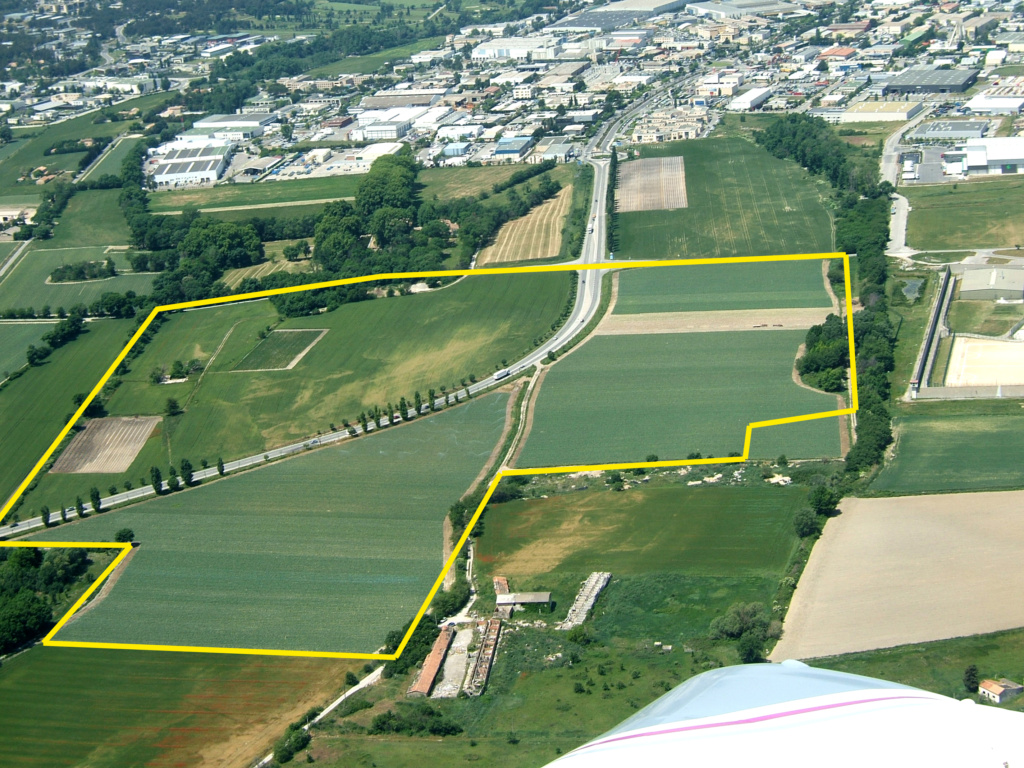

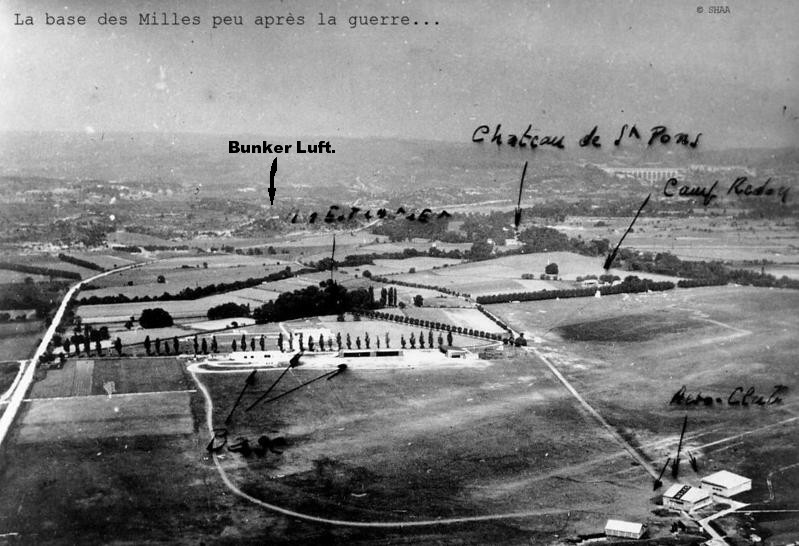

De son côté, l’ACP2 cherchait depuis longtemps les moyens pour devenir propriétaire de son propre terrain. Fin 1934, grâce à divers soutiens, la somme nécessaire est réunie et le terrain acheté. Deux hangars et un Club House sont aménagés. Au début de 1936, l’Aero Club de Provence quitte Marignane et s’installe près d’Aix en Provence, sur le Terrain de L’Enfant où il poursuit ses activités jusqu’à la guerre en 1939.

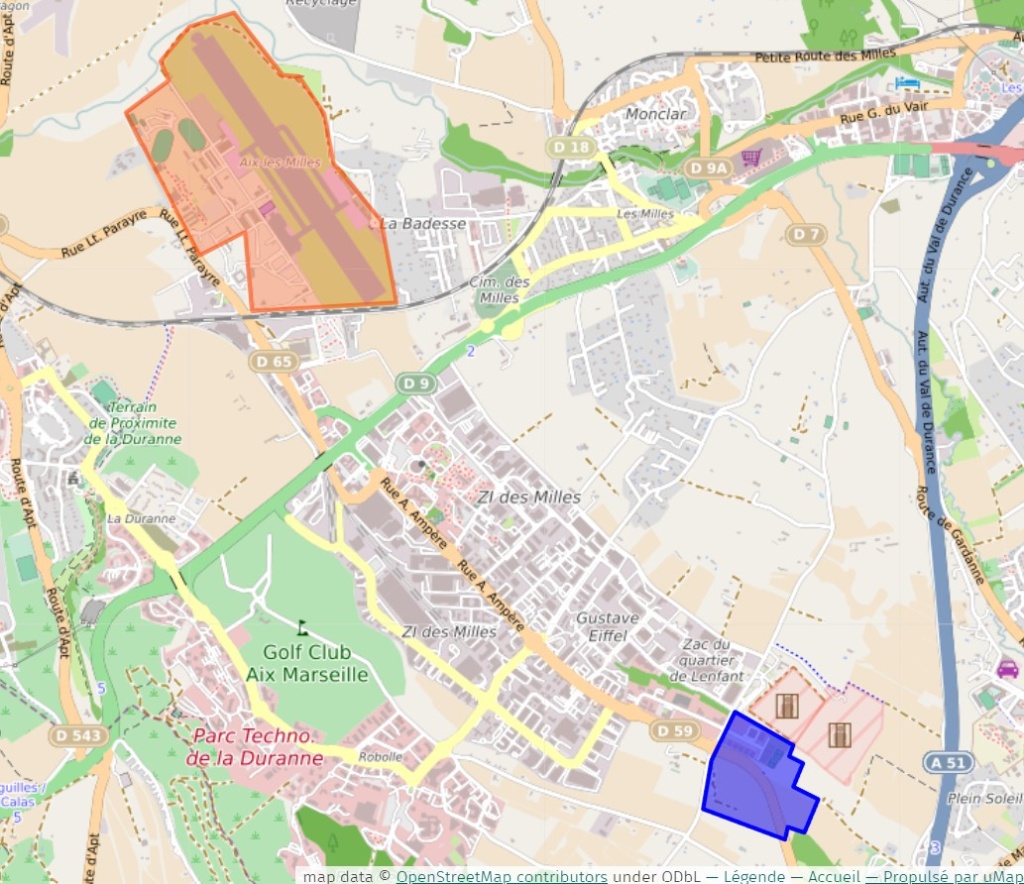

Le terrain doit son nom à sa proximité avec le Château de L’Enfant. La carte ci contre indique avec précision la situation des pistes de l’Enfant et de l’aérodrome d’Aix les Milles. Afficher la carte

L’utilisation du terrain pour les besoins de l’Etat Major de la 4ème Région Aérienne basé à Aix-En-Provence depuis 1936 fut un temps envisagée mais le projet fut abandonné et une autre piste fut créée en 1939 sur un espace beaucoup plus grand à côté du village des Milles, qui deviendra l’actuel Aérodrome d’Aix Les Milles (Code OACI : LFMA).

Situé exactement sous le tour de piste actuel de l’aérodrome, au niveau de la maison d’arrêt de Luynes, l’emprise du terrain de l’Enfant seulement traversée par la D59, était parfaitement visible jusqu’en 2010.

Le complexe sportif Z5 inauguré en 2011 par son créateur, Zinedine Zidane et un ensemble d’immeubles de bureaux, en occupent actuellement une grande partie,

A la fin de 1942, les Allemands envahissent la zone sud de la France. Les deux terrains sont réquisitionnés Le terrain de L’Enfant ne sera pas opérationnel. Une photo aérienne de 1943 montre 5 petits avions à côté des hangars. Peut-être sont-ils les avions de l’aéroclub utilisés comme leurres ?

Sur le terrain des Milles, les Allemands installeront une base aérienne qui abritera notamment des chasseurs Messerschmitt 109, protégés par de redoutables batteries anti-aériennes. Le commandement de la base était installé dans un bunker situé sur une colline à l’Ouest du terrain. Sur une photographie aérienne du 3 février 1944 (Aérophotothèque centre Camille Julian CNRS Aix en Provence) on peut distinguer environ 3 douzaines d’avions répartis sur la périphérie du terrain C’est peut-être un de ces chasseurs qui aurait abattu l’avion d’Antoine de Saint Exupéry, mais il n’y a aucune certitude !

Dès le départ des Allemands, la base est réquisitionnée par l’Armée de l’Air. Au début 1945 une escadrille de liaison, commandée par le Lieutenant Parayre, est transférée de Marignane aux Milles.

« 12 janvier 1945. Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Union Populaire Aéronautique de Provence. But : développement des sports aéronautiques sous toutes ses formes. Siège social : 36, la Canebière, Marseille « . Avant même la signature de l’armistice le 8 mai, l‘Union Populaire Aéronautique de Provence (UPAP) est officiellement créée. Son président n’est autre que le docteur Louis Gleize-Rambal qui écrira en 1949 : « L’Aéro Club de Marseille est né sur le papier fin 1944 et a fait ses premiers vols à Paques1945. Grace à ces croyants : Carmignani, Gilles, Eymery, Capeillière, tout a été rebâti. »

L’UPAP s’installe dans la partie Est du terrain des Milles

En 1946 le club récupère un Morane 315, 2 Stampe et 1 Bucker 181. A cette époque, en effet, l’armée de l’air cède ses anciens avions ou ceux saisis aux allemands, aux clubs civils renaissants.

A l’UPAP, on pratique aussi le vol à voile, le parachutisme, et l’aéromodélisme.

Le club prendra assez rapidement le nom d’Aéro Club de Marseille – UPAP.

De leur côté, les anciens de l’Aéro Club de Provence reconstituent l’ACP2 et souhaitent reprendre leur activité sur leur terrain de L’Enfant. Une demande de réouverture du terrain en 1949 n’aboutira pas. L’Armée de l’Air poursuit son installation, dans la partie ouest de l’aérodrome, et en 1949 le bataillon de l’Air 114 est créé (il deviendra ensuite la Base Aérienne 114). La présence du terrain de L’Enfant, dans l’axe de la piste, devient rapidement incompatible avec le développement de l’activité militaire et il est abandonné. L’ACP2 vend les terres à des agriculteurs qui les remettent en culture. L’ACP2 vient à son tour s’installer aux Milles, aux cotés de l’Aero club de Marseille.

En juin 1952 Célestin Carmignani, président de l’AC Marseille, écrit : « L’Aéro Club de Marseille vient de s’enrichir d’une seconde coopérative avec la venue de nos camarades de l’ACP2, lesquels viennent de faire l’acquisition d’un superbe triplace Guerchais-Roche T.35. Je tiens ici même à souhaiter la bienvenue à nos amis de l’ACP2 qui nous font bénéficier de l’apport de leurs moyens financiers, matériels et techniques. Ils viennent harmonieusement compléter notre grande famille aéronautique et les en remercie bien sincèrement « [11].

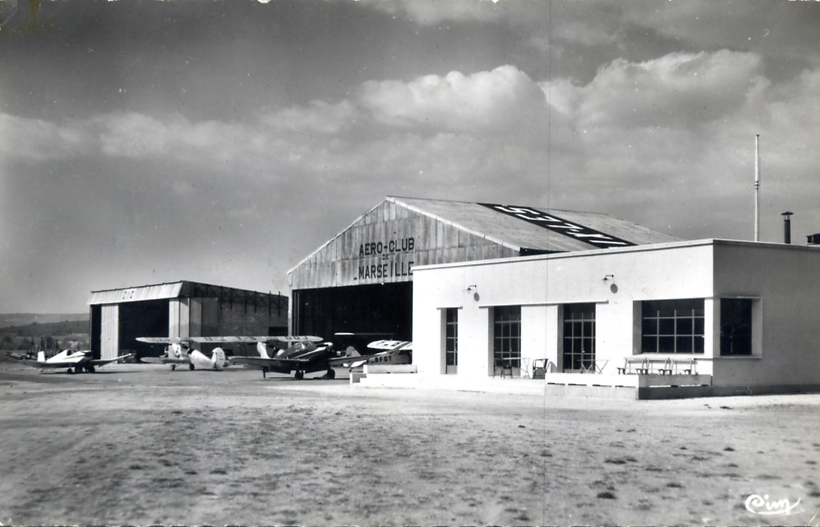

L’ACP2 qui, en plus de la vente du terrain de l’Enfant, a touché des dommages de guerre pour la perte de ses installations, aura ses propres avions et financera la construction d’un Club House sur le terrain des Milles. Il sera inauguré le 18 décembre 1954 en présence de nombreux invités. « Le 18 décembre 1954, quel jour faste pour l’Aéro Club de Marseille !…Tout d’abord, qu’il nous soit permis de remercier l’ACP2 qui a, par un geste que nous nous plaisons à souligner, financé les travaux de cette construction »[12].

Les deux clubs collaborent, mais sont indépendants et l’ACP2, sous la présidence de Emile Bosc qui fut vice-président de l’Aéro Club de Provence dans les années 1930, » tient à reconquérir la place qui lui revient de droit dans la vie aérienne de Marseille…L’ACP2,qui renait lentement de ses cendres, veut reprendre, en Provence, la place à laquelle lui donnent droit son long passé et la qualité de ses membres. » compte rendu de l’Assemblée générale de l’ACP2 de 1953[13].

Mais finalement les deux Clubs fusionneront pour donner naissance à l’Aéro Club de Marseille Provence.

Note : La photo du planeur aux Milles date du début des années 1950. D’après la légende figurant dans l’album dont elle est tirée, la pilote du planeur est Gilberte Couzinet, épouse de l’ingénieur René Couzinet et ex-épouse du célèbre aviateur Jean Mermoz.

Un article de presse rendant compte de cette fusion est très intéressant. Celui-ci malheureusement n’indique ni le titre du journal, ni, surtout, la date. La coupure de presse originale était dans un album photo appartenant à Monsieur Pierre Jalbert qui fut secrétaire général puis président de l’Aéro Club Marseille Provence de 1960 à 1975.

En voici le texte :

« Toutes les forces actives de l’aviation privée se sont regroupées sous l’égide de l’Aéro club de Marseille qui prend l’appellation Aéro Club de Marseille-Provence.

Quelques anciens de l’Aéro Club de Provence avaient caressé le projet de rendre à ce vieux club son activité d’antan. Mais le bon sens l’a emporté, et le regroupement a été réalisé pour éviter la dispersion des efforts. En effet, l’aide de l’Etat à l’aviation s’amenuisant de plus en plus, il était indispensable pour des raisons d’économie et moyens matériels, de centraliser au sein d’un même club toutes les activités.

Ce fait est extrêmement important pour l’avenir des sports aériens dans notre grande région. Il a pu être réalisé grâce à la coopération de M. Carmignani, président de l’Union des Aéro-Clubs de la région du bassin méditerranéen et aussi président de l’Aéro Club de Marseille, qui a trouvé e MM. Marc Ambrogi, Jean Vouloir et Ader, des interlocuteurs extrêmement compréhensifs et désireux avant tout de faire passer l’intérêt de l’aviation au premier plan.

Le nouveau conseil d’administration comprend les représentants de l’Aéro Club de Marseille, de l’Association Coopérative et de l’Aero Club de Provence. »

L’article indique ensuite que le conseil d’administration a été élu pour deux ans et que la première mesure prise est de donner davantage d’autonomie à chacune des sections. Suit la composition du nouveau conseil.

Il n’y a pas moins de 5 présidents d’honneur ! Le premier nommé est une éminente personnalité de Marseille et du Monde médical, le professeur Robert de Vernejoul, le second est bien sûr le docteur Louis Gleize-Rambal. Les trois autres personnes sont moins connues. Marc Ambrogi l’emblématique président de l’Aéro Club de Provence qui participa aux négociations, n’y figure pas. Le président est Célestin Carmignani. Le trésorier est Georges Fougeret qui fut secrétaire de l’Aéro Club de Provence dès 1920. Le président de la section vol moteur est Maurice Ader ancien de l’ACP et le vice-président Jean Capellières qui fut un des cinq fondateurs du CPTA en 1931. On retrouve donc en partie, les mêmes protagonistes qui auront marqué durablement l’histoire de l’aviation de tourisme en Provence.

La fusion s’est faite, probablement au début de 1960 année où, pour la première fois, le nouveau nom de Aèro Club de Marseille Provence apparait dans la presse, en particulier dans des articles rendant compte de l’escale aux Milles du 8ème Tour de France Aérien des Jeune Pilotes organisé par la Fédération Française Aéronautique[14].

Le club comprend 4 sections :

Vol moteur, Vol à voile, Parachutisme, Aéromodélisme. Au sein du Club, les différentes sections disposaient d’une relative autonomie. En août 1963, la section de Vol à Voile quitte le Milles pour Vinon et deviendra l’Aéro Club Verdon-Alpilles. La section de Parachutisme part à Avignon-Pujault. en 1965 et l’Aéromodélisme quitte également les Milles pour Marseille. Seul restera le Vol Moteur.

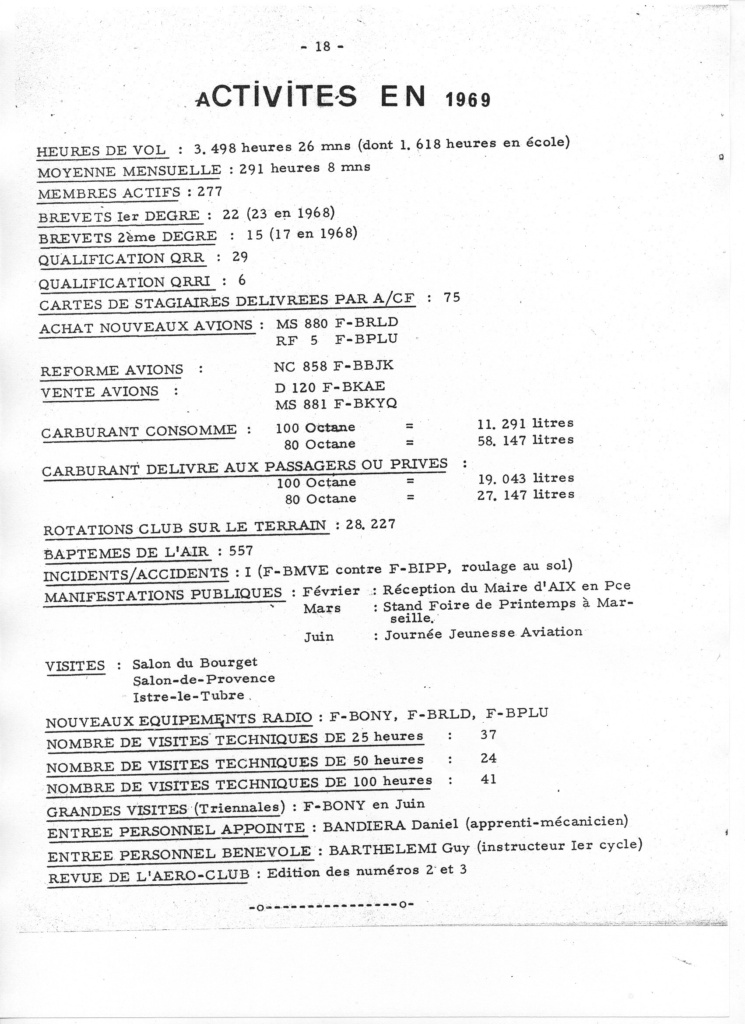

Le siège social de l’Aéro Club de Marseille puis de Marseille Provence était dans l’Aérogare Air France, 9 avenue Général Leclerc à Marseille. En janvier 1969 le siège social est transféré à l’Aérodrome des Milles. En décembre 1969, l’Aéro Club Marseille Provence change son titre, qui devient Aéro Club D’Aix Marseille (ACAM).

L’ACM (Aéroclub Aix Marseille) est le nom de l’aéroclub Marseille Provence depuis la fin de 1969. Aujourd’hui, c’est une association à but non lucratif selon la loi de 1901. Elle est affiliée à la Fédération Française Aéronautique (FFA).

En moyennes, l’ACAM comporte autour de 300 membres et réalise environ 3 500 heures de vol par an.

Le club dispose d’une flotte de 7 à 10 avions selon les besoins, avions école Bi- et Triplaces, et d’avions de voyage quadriplaces.

L’ACAM contient une structure de formation au brevet de pilote privé, une DTO (Declared Traning Organisation) AESA agréée par la DGAC. Le club compte une vingtaine d’instructeurs bénévoles et une cinquantaine d’élèves pilotes. La formation représente environ la moitié des heures de vol de l’ACAM, en double commande ou en lâchers vols solos.

L’ACAM intervient dans plusieurs établissements scolaires pour former chaque année une centaine de candidats au BIA.

L’aéroclub est devenu Centre d’Examen pour le Théorique des licences LAPL et PPL, agréé par la FFA et la DGAC.

L’ACAM est l’héritier de cette longue histoire.

L’ACAM est aujourd’hui l’héritier vivant de plus d’un siècle d’histoire aéronautique dans le Sud de la France.

- Pierre Moutin L’aviation civile à Marseille 1910-1936 Université de Provence 1981 Archives CCIMP

- Journal Officiel 14 novembre 1908

- La Revue Aérienne 10 avril 1910 page 212. Bnf Gallica

- « Le Petit Provençal » 20 octobre 1911, page 1, bnf Gallica

- « Ou doit se trouver l’aéroport de Marseille ». Revue » L’Air » N°234 1er aout 1929 page26, Bnf Gallica

- Louis Gleize-Rambal revue Voler faire voler N°1 janvier février 1949 page 3 Archives CCIMP

- L’édition sportive du «Radical» du 19 mars 1933.

- «Le Petit Marseillais», 22 mai 1934, pages 1 et 10, Bnf Gallica

- « Le Petit Marseillais » 14 septembre 1935 page 2

- Journal officiel 28 janvier 1945

- Revues « Voler faire voler » spécial meeting national de l’air 8 juin 1952 page 8. Archives CCIMP

- Revue « Voler faire voler » N°28 avril mai 1955 page 6 Archives CCIMP.

- Compte rendu de l’Assemblée générale de l’acp2 1953, revue « Voler faire voler » Numéro spécial Salon de l’Aéronautique 1953, page 22.Archives CCIMP

- « Le Provençal » 10 juillet 1960.

- Journal officiel 8 février 1969

- Journal officiel 7 janvier 1970

- Revue « L’Azur » septembre 1935 page 13. Archives CCIMP

- Revue « L’Azur » mai 1938 . Arhcives CCIMP

- Atlas Historique des Terrains d’Aviation 1919-1947. DGAC, mémoire de l’aviation civile.

Liens (sources) :

- http://u.osmfr.org/m/1175500/

- https://www.aixendecouvertes.com/lenfant-aerodrome-dtc-delta-base-les-milles/

- https://www.aeroclub-acam.fr/web/

- Carte du terrain historique

- Article sur le terrain de L’Enfant

- Pierre Moutin – L’aviation civile à Marseille 1910–1936 – Université de Provence – 1981

- Revues : « Voler faire voler », « L’Azur », « Le Petit Marseillais »

- Archives de la CCIMP, DGAC, Université de Provence

Cet article doit sa réalisation au travail rigoureux de recherche et de rédaction mené par Yves Despas, membre honoraire, pilote au sein de notre aéroclub.